尼可森‧貝克(Nicholson Baker)出生於1957年,之後在伊士曼音樂學校以及哈佛福德大學就學。他寫過許多小說,包括有暢銷小說《Vox》(1992)、《The Fermata》(1994) 在《紐約時報》蟬聯暢銷小說書榜12週,每本銷量在美破10萬冊,也寫過四本非文學書《Human Smoke》、《U and I》、《The Size of Thoughts》和《 Double Fold》 (本書曾獲2002年全國圖書評論獎)。

我讀過他的《編纂人》,雖覺得故事傳達的隱喻甚深,但尼可森的文字讓你讀得懂,是部出色的小說。事隔近二年後,他的最新小說《洞洞之家:一本情色的書》(House of Holes)即將在八月問市,也是今年美國書展主推小說之一,是一部挑戰我的閱讀、我的想像的作品。尼可森用最大膽、最火辣的情慾故事,帶領我們走進一個超現實又有些熟悉的「性」世界。

故事一開始就很顛覆閱讀視覺。珊蒂跟隨大學地理課去採石場做戶外教學時,在一塊石頭後面找到一個手,附屬著一個手臂。回到家後,珊蒂跟這支強壯的手臂說:「手臂,你聽得到我嗎?」手臂跟她索紙筆,寫下自己叫「大衛的手臂」。一天,珊蒂出門回家後,發現大衛的手臂正伸入她室友黎安的衣服裡,在摸她的胸部。

黎安告訴珊蒂:這手臂之前屬於一位叫大衛的人,他去了一個叫「洞洞之家」的地方,想換個大一點的陰莖。那裡的經理叫賴拉,她問大衛願不願意用右手交換。但只是暫時的,只要有人找到他的右手還給大衛,就可以接回去。在珊蒂面前,大衛的手讓黎安享受性高潮,高潮之後,大衛的手指呈現個O形,黎安就這樣咻一聲被吸進去了。珊蒂問大衛的手臂:「黎安到哪裡去?」他回答:「洞洞之家。」第二天晚上,珊蒂也同樣讓大衛的手臂滿足她,最後也被吸進大衛O形的手指,來到洞洞之家。

珊蒂抵達洞洞之家後,在門口遇見一位叫紫卡的女人。她跟紫卡說,她在找屬於這個手臂的男人,於是紫卡帶著珊蒂去找賴拉。珊蒂見到賴拉跟她說她好像愛上大衛的手臂,想要找大衛的人。賴拉要求珊蒂幫助其中洞洞之家的男人清洗身體,因這些男人都把他們辛苦賺來的錢帶到這裡花。

洞洞之家每天來往進出一些稀奇古怪的人,如希望在洞洞之家為心愛女人舉辦一場與眾不同的俄羅斯演奏會的男人查克;失業男子潘德在報紙上看到一則奇怪廣告:「你能夠進入一個替代世界嗎?你能夠訪問別人有關他們的性經驗嗎?薪水高、一定要喜歡裸體的人。」那些廣告文字激起他的腎上腺素後,他整個人立刻被吸進洞洞之家;來到嚮往的洞洞之家的樂帕在門口遇見一個她心目中完美男人達特,也因為她的性喜好,達特說她適合開他們的色情飛機,這架飛機飛往各個城市,將不好的色情片全部吸起來,只要世界上存在的色情片越少,被吸到洞洞之家的人就越多。

洞洞之家的傳聞越傳越烈,每個人竭盡所能希望找到入口進來窺探,藉此滿足現實生活中不宜宣揚的「性」致。

珊蒂終於在洞洞之家找到大衛,但他人不在。她請大衛的手臂寫給大衛一張字條,就說他想跟身體重逢。字條上同時留下珊蒂的房間號碼和見面時間。大衛果然準時出現在珊蒂門口。珊蒂對他說,她這陣子陰蒂上都蓋著神奇的布,因她的體液有特別的魔力,可以把大衛的手臂接回來,於是大衛欣然接受地跟珊蒂做愛了。

洞洞之家最終人滿為患了。賴拉最後宣布是該停止營業洞洞之家的時候,希望每個人明年再來。而今年的最後一個活動需要用到卡戴爾銀色的蛋,讓它重新孵出。在洞洞之家的男女醒來後,就像初生嬰兒一樣,什麼都不懂了。過了一天後,他們又發現親吻這件事,接著發現做愛。雖然這一切對他們都是全新的體驗,也讓他們充滿純粹的歡樂。

《洞洞之家:一本情色的書》絕對跟你過去所讀過的任一本小說不同。小說裡的毎一章節述說著一個故事。作者大膽地帶著讀者走個超現實卻又熟悉的世界。在這裡,讀者挑戰任何想像過的性幻想和性慾望,也有些甚至是想像不到的,全都在作者筆下生動演出。作者妙筆生花地回應我們活在一個充滿色情的社會,也藉由這本小說來激起讀者壓抑的慾望,是一個既歡樂又令人驚喜的故事。

不要將這本小說看成純粹的情色文學,如朋友Tina所說:「我一開始讀也覺得是不是over了,可是我發現再讀下去,你會了解作者一直保持一種幽默和諷刺。它不只是本色情小說,其實裡面是有故事的,也有在評論社會的價值存在。」覺得她對本小說的總結評論寫得很棒!

2011年5月17日 星期二

2011年5月15日 星期日

在一座破碎的城市,人的犯罪與動物存有共棲關係:《動物城市》

《動物城市》(Zoo City)這本小說不僅擄獲像我這樣一位「非奇幻迷」的喜愛,就連讀過書稿的朋友Tina也評價:「這本很好看,很精采!」

《動物城市》已榮獲英國頒給科幻小說的最高獎項──Arthur C Clarke 年度最佳科幻小說獎!(歷年來榮獲本獎的作家包括:瑪格麗特.愛特伍、柴納‧米耶維及伊恩‧麥里奧。出版本小說的出版社Angry Robot Books也被讚稱是英國「最有創意以及令人興奮」出版社之一。);入選提名Locus 獎,以及John W Campbell 的「最佳新作家獎」(這是美國三大最有名望的科幻小說獎之一),以及入選提名2010年約翰尼斯堡大學的「最佳創意作品」!

這本小說的故事靈感來自於一個真實的約翰尼斯堡地區Hillbarrow。這位來自南非的作者羅倫‧布克斯(Lauren Beukes)出生於南非的約翰尼斯堡,是一位長篇和短篇的小說家、專欄作家、記者及電視劇編劇。她是南非最大的動畫工作室Clockwork Zoo 的主編劇。目前她與丈夫和女兒住在開普敦。她說:「Hillbarrow曾經是約翰尼斯堡最國際性的地區,所有的餐廳都開在那裡。後來它成為一個波西米亞區,住有來自社會各階層的人,開始有很多毒品和種族混雜。它現在是個貧窮的地區,卻試圖恢復自我原有的特色。」作者花了很多時間跟這些人見面及對談,也僱用一位當地人幫她翻譯,並保護她,是冒著生命危險寫完這本小說。

《動物城市》是一本迷人的都市奇幻小說,故事背景設在現代的約翰尼斯堡。小說主角銀子十二月(簡稱「銀子」)擁有尋人的天份,就算當事人不想被找到也無法遁藏。問題是,當你去找麻煩、翻舊帳的時候,事實自然會浮現,而這個事實讓一位當地惡霸試圖殺人滅口。作者羅倫‧布克斯編織出一座破碎的城市。在這裡,魔術是真實的、可怕的,而犯罪與動物存有共棲關係。

故事描述:動物城市住有一群「被動物」的人。這些人跟動物在肉體上被一股魔力連接,因為他們犯過罪,而這些動物代表著牠們主人的罪。這個城市充滿了暴力、偷竊和兇殺案,這一切都已經被居民看為正常生活。

二十幾歲的前記者、前吸毒犯「銀子」身上背有一隻樹獺。她每天醒來出門前,必須讓這隻樹獺爬到她的背上,等牠找到舒服的姿勢以後才能出門。這隻樹懶是有個性的,只要牠不贊成銀子的任何動作,牠就做出暗示讓銀子知道。人獸關係有點像朋友,又有點像家人。

銀子每天寄詐騙電子郵件騙錢過生活,所賺的錢都拿去支付她因吸毒欠下的債。除了是騙子之外,她還有另一份工作──可以幫助人尋找他們失去的東西,但唯一原則是不尋找失蹤的人。因「銀子」天生擁有尋找失物的直覺。當她走在街上時,能夠感受到路人失去的東西。雖然這是個天賦,卻也是個負擔。她可以在人的身上看到像蜘蛛網的線條,連接到他們失去的東西。這些線索就像蜘蛛網一樣細,但有些人像拖著鋼絲一樣辛苦。銀子將這種能力看作是一種魔術,但是如果一個失物是被人偷走,她的魔力就無法施展。

曾有一位老太太聘用銀子尋找她的結婚戒指。銀子握住老太太的手,就能看見戒指的模樣,以及它的位置。就在銀子找到戒指後,還沒有機會將戒指還給老太太,老太太就遭謀殺了。走出老太太的家門口時,銀子認識一對陌生男女。男的身邊有條瑪爾濟斯狗、女的則有隻禿鸛鳥。他們希望銀子幫忙找人,但銀子堅持不找人。在與他們談話時,銀子試圖讀解這兩個人。她發現,瑪爾濟斯是空白的,什麼都沒有失去,是特別少見的情況。相反地,禿鸛鳥失去的東西在銀子的腦裡非常清晰。即便銀子知道禿鸛鳥在想什麼,她還是堅決拒絕幫他們找人。

因警察懷疑銀子是想偷走這戒指而將老太太殺了,便把銀子請到警察局協助調查。警方會懷疑銀子是有原因的,因為她當年就是因協助凶殺案──害自己的哥哥被槍殺──做了三年牢,現在背上才會有樹獺。

離開警局後,一位重量級的音樂製作人歐帝找上銀子。歐帝之前的風格都是製作一些暴力、色情的音樂,但現在改製作陽光偶像團體。銀子一看到歐帝就發現他頭上有一圈黑色的烏雲,像一塊腫瘤一樣,代表著他所失去過的東西。但他的線條都被剪斷了,像是一條章魚的手腳都被切斷一樣。歐帝拜託銀子尋找他的一個音樂偶想團體──一對雙胞胎兄妹,其中的妹妹離奇失蹤了。歐帝不想有任何負面新聞被媒體發現。如果銀子可以在他們新專輯發行之前找到妹妹,歐帝答應付給她一百五十萬蘭特。面對眼前誘人的獎金,銀子最後破例接下這個尋人案子,也讓自己捲入令人毛骨悚然的殘酷謀殺案及走進這個城市裡最非法的地下世界。

「銀子」這個主角雖然堅強,卻也有充份的瑕疵。作者筆下刻畫出一個絕望的約翰尼斯堡,它的黑暗和魔力卻是如此強力地吸引人。有時書中機智和詩意的文字簡直就是魔術、故事非常有魅力、很有異國情調的角色又殘酷又美麗,整個時間約翰尼斯堡的背景在每一個角落都隱藏著等待攻擊的危險。從骯髒的貧民區到黑道戰爭到超現實的恐怖,《動物城市》是一本充滿艱苦的邊緣和令人厭惡的驚喜。

知名漫畫《Fables》的創作人Bill Willingham讀後相當激賞: 「在《動物城市》裡,我們在一個不熟悉的地方看到充滿的熟悉,在一個不久的將來,有一個破碎的約翰尼斯堡充滿受損的奇才。作者證明她第一本小說的成功不是運氣,她寫作的能力比我在最好狀態的時候還要厲害。如果我們的文字是子彈,羅倫‧布克斯是一個在充滿喝醉的機關槍手的世界裡的一位神射手,對著我們發射她的構想和影像,用她狡猾且有致命力的準確度,什麼都不浪費,什麼都不缺少。只要她願意繼續寫,而我有閱讀能力,我會密切注意她的創作生涯。」

《動物城市》已榮獲英國頒給科幻小說的最高獎項──Arthur C Clarke 年度最佳科幻小說獎!(歷年來榮獲本獎的作家包括:瑪格麗特.愛特伍、柴納‧米耶維及伊恩‧麥里奧。出版本小說的出版社Angry Robot Books也被讚稱是英國「最有創意以及令人興奮」出版社之一。);入選提名Locus 獎,以及John W Campbell 的「最佳新作家獎」(這是美國三大最有名望的科幻小說獎之一),以及入選提名2010年約翰尼斯堡大學的「最佳創意作品」!

這本小說的故事靈感來自於一個真實的約翰尼斯堡地區Hillbarrow。這位來自南非的作者羅倫‧布克斯(Lauren Beukes)出生於南非的約翰尼斯堡,是一位長篇和短篇的小說家、專欄作家、記者及電視劇編劇。她是南非最大的動畫工作室Clockwork Zoo 的主編劇。目前她與丈夫和女兒住在開普敦。她說:「Hillbarrow曾經是約翰尼斯堡最國際性的地區,所有的餐廳都開在那裡。後來它成為一個波西米亞區,住有來自社會各階層的人,開始有很多毒品和種族混雜。它現在是個貧窮的地區,卻試圖恢復自我原有的特色。」作者花了很多時間跟這些人見面及對談,也僱用一位當地人幫她翻譯,並保護她,是冒著生命危險寫完這本小說。

《動物城市》是一本迷人的都市奇幻小說,故事背景設在現代的約翰尼斯堡。小說主角銀子十二月(簡稱「銀子」)擁有尋人的天份,就算當事人不想被找到也無法遁藏。問題是,當你去找麻煩、翻舊帳的時候,事實自然會浮現,而這個事實讓一位當地惡霸試圖殺人滅口。作者羅倫‧布克斯編織出一座破碎的城市。在這裡,魔術是真實的、可怕的,而犯罪與動物存有共棲關係。

故事描述:動物城市住有一群「被動物」的人。這些人跟動物在肉體上被一股魔力連接,因為他們犯過罪,而這些動物代表著牠們主人的罪。這個城市充滿了暴力、偷竊和兇殺案,這一切都已經被居民看為正常生活。

二十幾歲的前記者、前吸毒犯「銀子」身上背有一隻樹獺。她每天醒來出門前,必須讓這隻樹獺爬到她的背上,等牠找到舒服的姿勢以後才能出門。這隻樹懶是有個性的,只要牠不贊成銀子的任何動作,牠就做出暗示讓銀子知道。人獸關係有點像朋友,又有點像家人。

銀子每天寄詐騙電子郵件騙錢過生活,所賺的錢都拿去支付她因吸毒欠下的債。除了是騙子之外,她還有另一份工作──可以幫助人尋找他們失去的東西,但唯一原則是不尋找失蹤的人。因「銀子」天生擁有尋找失物的直覺。當她走在街上時,能夠感受到路人失去的東西。雖然這是個天賦,卻也是個負擔。她可以在人的身上看到像蜘蛛網的線條,連接到他們失去的東西。這些線索就像蜘蛛網一樣細,但有些人像拖著鋼絲一樣辛苦。銀子將這種能力看作是一種魔術,但是如果一個失物是被人偷走,她的魔力就無法施展。

曾有一位老太太聘用銀子尋找她的結婚戒指。銀子握住老太太的手,就能看見戒指的模樣,以及它的位置。就在銀子找到戒指後,還沒有機會將戒指還給老太太,老太太就遭謀殺了。走出老太太的家門口時,銀子認識一對陌生男女。男的身邊有條瑪爾濟斯狗、女的則有隻禿鸛鳥。他們希望銀子幫忙找人,但銀子堅持不找人。在與他們談話時,銀子試圖讀解這兩個人。她發現,瑪爾濟斯是空白的,什麼都沒有失去,是特別少見的情況。相反地,禿鸛鳥失去的東西在銀子的腦裡非常清晰。即便銀子知道禿鸛鳥在想什麼,她還是堅決拒絕幫他們找人。

因警察懷疑銀子是想偷走這戒指而將老太太殺了,便把銀子請到警察局協助調查。警方會懷疑銀子是有原因的,因為她當年就是因協助凶殺案──害自己的哥哥被槍殺──做了三年牢,現在背上才會有樹獺。

離開警局後,一位重量級的音樂製作人歐帝找上銀子。歐帝之前的風格都是製作一些暴力、色情的音樂,但現在改製作陽光偶像團體。銀子一看到歐帝就發現他頭上有一圈黑色的烏雲,像一塊腫瘤一樣,代表著他所失去過的東西。但他的線條都被剪斷了,像是一條章魚的手腳都被切斷一樣。歐帝拜託銀子尋找他的一個音樂偶想團體──一對雙胞胎兄妹,其中的妹妹離奇失蹤了。歐帝不想有任何負面新聞被媒體發現。如果銀子可以在他們新專輯發行之前找到妹妹,歐帝答應付給她一百五十萬蘭特。面對眼前誘人的獎金,銀子最後破例接下這個尋人案子,也讓自己捲入令人毛骨悚然的殘酷謀殺案及走進這個城市裡最非法的地下世界。

「銀子」這個主角雖然堅強,卻也有充份的瑕疵。作者筆下刻畫出一個絕望的約翰尼斯堡,它的黑暗和魔力卻是如此強力地吸引人。有時書中機智和詩意的文字簡直就是魔術、故事非常有魅力、很有異國情調的角色又殘酷又美麗,整個時間約翰尼斯堡的背景在每一個角落都隱藏著等待攻擊的危險。從骯髒的貧民區到黑道戰爭到超現實的恐怖,《動物城市》是一本充滿艱苦的邊緣和令人厭惡的驚喜。

知名漫畫《Fables》的創作人Bill Willingham讀後相當激賞: 「在《動物城市》裡,我們在一個不熟悉的地方看到充滿的熟悉,在一個不久的將來,有一個破碎的約翰尼斯堡充滿受損的奇才。作者證明她第一本小說的成功不是運氣,她寫作的能力比我在最好狀態的時候還要厲害。如果我們的文字是子彈,羅倫‧布克斯是一個在充滿喝醉的機關槍手的世界裡的一位神射手,對著我們發射她的構想和影像,用她狡猾且有致命力的準確度,什麼都不浪費,什麼都不缺少。只要她願意繼續寫,而我有閱讀能力,我會密切注意她的創作生涯。」

2011年4月10日 星期日

在一個不仁道的封閉國度裡仍存有正義與真情:《Dark Parties》

去年二月,在從機場開往台北的車上,安老闆興奮聊起這個故事。當然,我對於發生在封閉社會背景下的小說特別感興趣,聽得津津有味,更相信編輯也會同樣喜歡它。

這本小說賣出的第一個語文是德文,當然順理成章率先於二月在德國出版,德文書名是《NEVA》(右圖)。小說出版後,果然贏得許多書評家與讀者的青睞,更被喻為像是一本瑪格麗特.愛特伍的《使女的故事》遇上青少年版的喬治.歐威爾《1984》,同時被讀者票選為「三月最佳精裝本小說」。英國出版社Orion、美國出版社Little, Brown預計在今年八月同步出版。(左圖為英版封面)

小說故事描寫:妮娃和莎娜是對好朋友,出生在一個封閉國度。她們原本能像其他少女一樣,不理會國家政治,無憂無慮盡情揮灑她們的洋溢青春。但因國家的封閉,加上青少年能夠順利長大成年的機率低,導致國家人口數驟減,因此政府實施很多不人道的政策要求人民生育,但是人民完全無視政府的百般欺壓政策。

妮娃和莎娜眼見這一切,決定執行一個反政府行動,於是她們找來一群志同道合的朋友,其中包括莎娜的男朋友布萊登一起組織一個名為「黑暗黨」,並在城市內的每面城牆噴漆寫下一些反政府的標語。一天,當莎娜積極打電話動員時,妮娃情不自禁地親吻了布萊登,這一吻也點燃她從不曾有過的熱情。

當妮娃與其他黨員在城市每個角落寫下反政府的口號時,警察開始審問妮娃。妮娃在父親的施壓下,到他擔任政府最高委員會成員兼古代歷史大臣的單位工作,卻也讓她無意間發現一個秘密檔案。當中證明在她生活的社會之外,還有其他受苦的生命,而政府一直堅持對外封閉的目的,就是要隱藏這國家以外所發生的事情。就在這時,妮娃收到一封來自她失蹤逾10年的祖母的信。信中告訴她,她有機會可以逃出這個國家,一切端看妮娃選擇留下來幫助改變這個國家,還是決定獲得自由。

這時,莎娜因為反政府宣傳而被秘密拘捕,並且送進「婦女生育中心」。在那裡,政府專門囚禁一群持有異見的婦女,並且強迫她們受孕生子。一心想救出莎娜的妮娃,被她的父親發現她已偷看過秘密檔案,當下把她解雇,讓妮娃與布萊登可以全力救出莎娜。就在潛入中心營救莎娜時,妮娃與布萊登倆人也因共患難而滋生愛苗。

在兩人尋找莎娜期間,他們目睹政府對於囚禁女孩強行生育的恐怖行動,也懷疑被關進中心的莎娜應該受到政府強行受精的迫害行動,但是莎娜對於在「婦女生育中心」的一切生活完全記不得,就像失憶一樣。

費盡千方百計才救出莎娜後,布萊登向妮娃坦承自己是政府派來監視莎娜的人,並授命在營救莎娜的過程暗中殺死妮娃,但是他下不了手,因為他已經愛上妮娃。在洩露自己的執勤身份後,布萊登瞭解自己跟妮娃不會有結果,便黯然走開。

妮娃終於說服了莎娜,倆人一起逃離這個國家,卻在邊界遭到拘捕。當時的莎娜也意外發現自己懷孕了,並且同意簽署一份對國家效忠的保證書,自願再回到「婦女生育中心」,但是妮娃抗拒不從,最後在她的父親協助下,得以順利離開這個國家,而布萊登也放棄一切政府贈與他的財富地位,跟著妮娃一起逃走,並找到妮娃的祖母。站在安全的邊境外,妮娃和布萊登決定揭發國家封閉的原因和青少年的高死亡率秘密,並發誓一定要再回去拯救他們的國家和人民。

《Dark Parties》是旅居倫敦的美國作家,也是資深兒童文學編輯Sara Grant的第一本小說。故事雖然穿插黑暗與不仁道的情節,卻也充分展現在一個封閉國家裡仍存的正義、勇敢、真情與浪漫。

出版社為作者成立一個官方網站:http://www.sara-grant.com/

Sara Grant 除了是位旅居倫敦的美國作家,也是英國兒童文學經紀公司Working Partners Ltd的兼職編輯,及《Undiscovered Voices》文選的合作編輯,這本文選集是收錄英國兒童作家和插畫家協會成員筆下最佳的青少年小說。《Dark Parties》是她第一部發表的小說。她現在忙碌撰寫第二部小說《Half Lives》,已買下版權的英、美、德國預計於2012年出版。

這本小說賣出的第一個語文是德文,當然順理成章率先於二月在德國出版,德文書名是《NEVA》(右圖)。小說出版後,果然贏得許多書評家與讀者的青睞,更被喻為像是一本瑪格麗特.愛特伍的《使女的故事》遇上青少年版的喬治.歐威爾《1984》,同時被讀者票選為「三月最佳精裝本小說」。英國出版社Orion、美國出版社Little, Brown預計在今年八月同步出版。(左圖為英版封面)

小說故事描寫:妮娃和莎娜是對好朋友,出生在一個封閉國度。她們原本能像其他少女一樣,不理會國家政治,無憂無慮盡情揮灑她們的洋溢青春。但因國家的封閉,加上青少年能夠順利長大成年的機率低,導致國家人口數驟減,因此政府實施很多不人道的政策要求人民生育,但是人民完全無視政府的百般欺壓政策。

妮娃和莎娜眼見這一切,決定執行一個反政府行動,於是她們找來一群志同道合的朋友,其中包括莎娜的男朋友布萊登一起組織一個名為「黑暗黨」,並在城市內的每面城牆噴漆寫下一些反政府的標語。一天,當莎娜積極打電話動員時,妮娃情不自禁地親吻了布萊登,這一吻也點燃她從不曾有過的熱情。

當妮娃與其他黨員在城市每個角落寫下反政府的口號時,警察開始審問妮娃。妮娃在父親的施壓下,到他擔任政府最高委員會成員兼古代歷史大臣的單位工作,卻也讓她無意間發現一個秘密檔案。當中證明在她生活的社會之外,還有其他受苦的生命,而政府一直堅持對外封閉的目的,就是要隱藏這國家以外所發生的事情。就在這時,妮娃收到一封來自她失蹤逾10年的祖母的信。信中告訴她,她有機會可以逃出這個國家,一切端看妮娃選擇留下來幫助改變這個國家,還是決定獲得自由。

這時,莎娜因為反政府宣傳而被秘密拘捕,並且送進「婦女生育中心」。在那裡,政府專門囚禁一群持有異見的婦女,並且強迫她們受孕生子。一心想救出莎娜的妮娃,被她的父親發現她已偷看過秘密檔案,當下把她解雇,讓妮娃與布萊登可以全力救出莎娜。就在潛入中心營救莎娜時,妮娃與布萊登倆人也因共患難而滋生愛苗。

在兩人尋找莎娜期間,他們目睹政府對於囚禁女孩強行生育的恐怖行動,也懷疑被關進中心的莎娜應該受到政府強行受精的迫害行動,但是莎娜對於在「婦女生育中心」的一切生活完全記不得,就像失憶一樣。

費盡千方百計才救出莎娜後,布萊登向妮娃坦承自己是政府派來監視莎娜的人,並授命在營救莎娜的過程暗中殺死妮娃,但是他下不了手,因為他已經愛上妮娃。在洩露自己的執勤身份後,布萊登瞭解自己跟妮娃不會有結果,便黯然走開。

妮娃終於說服了莎娜,倆人一起逃離這個國家,卻在邊界遭到拘捕。當時的莎娜也意外發現自己懷孕了,並且同意簽署一份對國家效忠的保證書,自願再回到「婦女生育中心」,但是妮娃抗拒不從,最後在她的父親協助下,得以順利離開這個國家,而布萊登也放棄一切政府贈與他的財富地位,跟著妮娃一起逃走,並找到妮娃的祖母。站在安全的邊境外,妮娃和布萊登決定揭發國家封閉的原因和青少年的高死亡率秘密,並發誓一定要再回去拯救他們的國家和人民。

《Dark Parties》是旅居倫敦的美國作家,也是資深兒童文學編輯Sara Grant的第一本小說。故事雖然穿插黑暗與不仁道的情節,卻也充分展現在一個封閉國家裡仍存的正義、勇敢、真情與浪漫。

出版社為作者成立一個官方網站:http://www.sara-grant.com/

Sara Grant 除了是位旅居倫敦的美國作家,也是英國兒童文學經紀公司Working Partners Ltd的兼職編輯,及《Undiscovered Voices》文選的合作編輯,這本文選集是收錄英國兒童作家和插畫家協會成員筆下最佳的青少年小說。《Dark Parties》是她第一部發表的小說。她現在忙碌撰寫第二部小說《Half Lives》,已買下版權的英、美、德國預計於2012年出版。

2011年3月18日 星期五

荒野之心和奮鬥求存共生的冒險故事:《Jamrach's Menagerie》

英國於前晚(16日)公佈2011年柑橘獎的20部初選小說名單,本本故事精彩萬分,實力相當。其中兩本──《Great House》和《The Tiger's Wife》在小說出版前讀過,極度喜愛,也盼它們的中文版出版時,同樣得到台灣讀者的青睞。

早在柑橘獎公佈初選名單前一個月,我剛收到初選小說之一《Jamrach's Menagerie》的書稿,也在多頭馬車閱讀中緩慢進行。三不五時與編輯好友喝咖啡時,腦子會「咚咚」跳出某一故事情節,嘴巴會搶著說這個故事。

這是一個發生於十八世紀水手和走私販的色彩鮮明世界。榮獲文學獎項的英國女小說家Carol Birch的新作小說《Jamrach's Menagerie》精湛描寫出靈與肉的樞紐,充滿奇想又佈滿緊張,被喻為與楊•馬泰爾的布克獎得獎小說《少年Pi的奇幻漂流》有神似之處,同樣以荒野之心、奮鬥求存為經緯,編織出一幅精彩的冒險故事。

故事描寫:我,流浪兒傑弗•布朗,有過兩次生命。

第一次,在泰晤士河的污泥濁水邊,空中彌漫著淫雨、迷霧和腐敗的氣息,嬌小的母親在小木屋裡生下我。我對人間的第一印象是母親與一個男人互指鼻子對罵「騙子!婊子!」,接著上演的是,口袋毫無分文,逃離棚戶,赤腳踏上倫敦橋。在倫敦街頭上,只見塵埃,尋不著黃金。

第二次,是在八年後的高街。我與老虎迎面相逢,無處可躲。之後發生的故事,宛如一幅畫報上的傳奇。

在大帳篷裡,老虎把我叼在口中,而我一個神色也不敢亂動,台下觀眾看得津津有味,喝彩聲絡繹不絕,躲在舞台布幕後的班主查理斯直誇我是天才。

馬戲班的新生活開始了。老虎一手捧紅我,讓我成為馬戲班的活招牌,我也將馬戲班視為自己的家。每當報幕員蒂姆叫喊我的名字時,就是讓我跟隨班主查理斯到前往他的動物園。我很喜歡這份照顧動物的工作,因為牠們都是我的朋友。

只要空閒下來的話,我就到水手吧消磨時間。這裡是走私販子和娼妓的樂園,瀰漫著濃厚熱糖酒的氣息。班主查理斯與酒吧裡那群走私販子都一樣,專做壞事。

班主查理斯喜歡動物,也喜歡孩子。蒂姆、我和伊莎貝三人整天混在動物園裡,看著東方的異獸奇禽,學著用洋濱涇葡萄牙語唱歌,快活地如同踏上遠東大商船的甲板,但是這或許也是命運的預兆吧!?

我和蒂姆走進「萊山德號」的狹窄艙房,這艘船是班主查理斯專門用來運送奇珍異獸的走私船。據傳,這次「萊山德號」將駛向傳說中的南海,狩獵龍怪(如果這個東西當真存在的話)。負責指揮「萊山德號」的普雷科特船長心中只掛記著路途安全與《聖經》,我們則負責不時地撫摸野牛皮和馬來鸚鵡的羽毛,聽著老水手漫談捕鯨的故事,屏息等待一趟新歷險。每當夜裡入睡後,龍怪就現身在我的夢裡。牠身披犀皮,目若懸鈴。

命運終究沒有辜負我們的期待。在東印度群島附近的海岸,狩獵小組已經登岸紮營。一頭鼻孔會噴煙、牙似鱷魚的四腳怪獸向我們迎面撲來。牠肯定是傳說中的龍怪,於是我們將牠五花大綁關進籠裡。自從龍怪被關進籠子後,牠不再出現在我的夢中。

「萊山德號」越過東中國海,駛入太平洋深處。一場《聖經•出埃及記》式的災難襲擊我們,七日七夜不見天日,地平線鎖閉,颶風狂怒,我們駕駛的「萊山德號」宛如一條垂死的鯨魚,沉入海洋底下。我們與普雷科特船長一行12個人登上小艇,齊聲向慈悲的救世主祈禱,同時睜眼看著同伴被大海吞沒。迷信的水手抱怨:「這一定是獵取龍怪的報應。」在多日得不到海上救援下,我們終於分完船長身上的最後一塊麵包,然後一個個餓死在無邊無際的大海上。

在我的這個惡夢中,龍怪又出現了。當我醒來時,已經來到智利的海岸,一位陌生面孔的女生餵我喝水。她說了一連串的話,但我只聽懂一個詞「小水手」。回到倫敦後,班主查理斯開始拍賣馬戲班,決定退休養老。我則專心攻讀達爾文的《物種起源》,希望能藉它找到創造奇異生靈的秘密,但我始終無法確認自己與龍怪的相遇究竟是夢是真。

本小說的精彩在於採用三個暗喻:一是英國浪漫主義的「湖畔派詩人」之一塞繆爾•泰勒•柯爾律治(Samuel Taylor Coleridge)的經典詩作《古舟子詠》(The Rime of the Ancient Mariner)中,老水手獵殺信天翁受報應,全船渴死;二是《白鯨記》裡追殺莫比•迪克導致全船覆滅;三是冒險故事《格列佛遊記》的故事主人翁返回人世後,真幻難辨。同時,也教人拍手叫好的是小說的結局--作者故意編寫一個與《少年Pi的奇幻漂流》有異曲同工之妙的兩種版本結局:是夢?是真?留給讀者無限的編織與想像。

早在柑橘獎公佈初選名單前一個月,我剛收到初選小說之一《Jamrach's Menagerie》的書稿,也在多頭馬車閱讀中緩慢進行。三不五時與編輯好友喝咖啡時,腦子會「咚咚」跳出某一故事情節,嘴巴會搶著說這個故事。

這是一個發生於十八世紀水手和走私販的色彩鮮明世界。榮獲文學獎項的英國女小說家Carol Birch的新作小說《Jamrach's Menagerie》精湛描寫出靈與肉的樞紐,充滿奇想又佈滿緊張,被喻為與楊•馬泰爾的布克獎得獎小說《少年Pi的奇幻漂流》有神似之處,同樣以荒野之心、奮鬥求存為經緯,編織出一幅精彩的冒險故事。

故事描寫:我,流浪兒傑弗•布朗,有過兩次生命。

第一次,在泰晤士河的污泥濁水邊,空中彌漫著淫雨、迷霧和腐敗的氣息,嬌小的母親在小木屋裡生下我。我對人間的第一印象是母親與一個男人互指鼻子對罵「騙子!婊子!」,接著上演的是,口袋毫無分文,逃離棚戶,赤腳踏上倫敦橋。在倫敦街頭上,只見塵埃,尋不著黃金。

第二次,是在八年後的高街。我與老虎迎面相逢,無處可躲。之後發生的故事,宛如一幅畫報上的傳奇。

在大帳篷裡,老虎把我叼在口中,而我一個神色也不敢亂動,台下觀眾看得津津有味,喝彩聲絡繹不絕,躲在舞台布幕後的班主查理斯直誇我是天才。

馬戲班的新生活開始了。老虎一手捧紅我,讓我成為馬戲班的活招牌,我也將馬戲班視為自己的家。每當報幕員蒂姆叫喊我的名字時,就是讓我跟隨班主查理斯到前往他的動物園。我很喜歡這份照顧動物的工作,因為牠們都是我的朋友。

只要空閒下來的話,我就到水手吧消磨時間。這裡是走私販子和娼妓的樂園,瀰漫著濃厚熱糖酒的氣息。班主查理斯與酒吧裡那群走私販子都一樣,專做壞事。

班主查理斯喜歡動物,也喜歡孩子。蒂姆、我和伊莎貝三人整天混在動物園裡,看著東方的異獸奇禽,學著用洋濱涇葡萄牙語唱歌,快活地如同踏上遠東大商船的甲板,但是這或許也是命運的預兆吧!?

我和蒂姆走進「萊山德號」的狹窄艙房,這艘船是班主查理斯專門用來運送奇珍異獸的走私船。據傳,這次「萊山德號」將駛向傳說中的南海,狩獵龍怪(如果這個東西當真存在的話)。負責指揮「萊山德號」的普雷科特船長心中只掛記著路途安全與《聖經》,我們則負責不時地撫摸野牛皮和馬來鸚鵡的羽毛,聽著老水手漫談捕鯨的故事,屏息等待一趟新歷險。每當夜裡入睡後,龍怪就現身在我的夢裡。牠身披犀皮,目若懸鈴。

命運終究沒有辜負我們的期待。在東印度群島附近的海岸,狩獵小組已經登岸紮營。一頭鼻孔會噴煙、牙似鱷魚的四腳怪獸向我們迎面撲來。牠肯定是傳說中的龍怪,於是我們將牠五花大綁關進籠裡。自從龍怪被關進籠子後,牠不再出現在我的夢中。

「萊山德號」越過東中國海,駛入太平洋深處。一場《聖經•出埃及記》式的災難襲擊我們,七日七夜不見天日,地平線鎖閉,颶風狂怒,我們駕駛的「萊山德號」宛如一條垂死的鯨魚,沉入海洋底下。我們與普雷科特船長一行12個人登上小艇,齊聲向慈悲的救世主祈禱,同時睜眼看著同伴被大海吞沒。迷信的水手抱怨:「這一定是獵取龍怪的報應。」在多日得不到海上救援下,我們終於分完船長身上的最後一塊麵包,然後一個個餓死在無邊無際的大海上。

在我的這個惡夢中,龍怪又出現了。當我醒來時,已經來到智利的海岸,一位陌生面孔的女生餵我喝水。她說了一連串的話,但我只聽懂一個詞「小水手」。回到倫敦後,班主查理斯開始拍賣馬戲班,決定退休養老。我則專心攻讀達爾文的《物種起源》,希望能藉它找到創造奇異生靈的秘密,但我始終無法確認自己與龍怪的相遇究竟是夢是真。

本小說的精彩在於採用三個暗喻:一是英國浪漫主義的「湖畔派詩人」之一塞繆爾•泰勒•柯爾律治(Samuel Taylor Coleridge)的經典詩作《古舟子詠》(The Rime of the Ancient Mariner)中,老水手獵殺信天翁受報應,全船渴死;二是《白鯨記》裡追殺莫比•迪克導致全船覆滅;三是冒險故事《格列佛遊記》的故事主人翁返回人世後,真幻難辨。同時,也教人拍手叫好的是小說的結局--作者故意編寫一個與《少年Pi的奇幻漂流》有異曲同工之妙的兩種版本結局:是夢?是真?留給讀者無限的編織與想像。

2011年1月12日 星期三

當代福音歌手馬克休茲化歌詞為同名小說:《來自戰場的信》

週六下午待在公司處理幾本書訊,說好不去看公司郵箱,最後輸給薄弱的意志力,打開吧。掃過幾封能夠當下回覆的郵件後,索性讀起昨日寄到的新書訊,驚喜讀到當代福音歌手馬克•休茲將根據自己唱紅大街小巷的福音歌曲〈來自戰場的信〉(Letters from War)改寫成同名小說,全美預計於9月出版。

這本小說是美國基督教出版社Howard Books的2011年秋季主打小說。它原本是家小有名氣的獨立出版社,在三年前,就被西蒙•舒斯特集團併購,成為該集團經營基督教叢書的搖錢樹,出版有《標竿人生》作家華里克的《這一天,是為了你》(究竟)、感動全美的暢銷書《互換的人生》(木馬)等膾炙人口作品。雖被大集團出版社併購,它們不改其出版理念,仍以廣宣基督而經營,只不過書類拓得更寬,觸角延伸到小說。《來自戰場的信》就是這樣誕生的。

《來自戰場的信》是由當代福音歌手馬克•休茲與美國浪漫小說家又被稱是「基督小說界的尼可拉斯•史派克」Travis Thrasher 共同合作的小說。精彩的是,本小說結構是根據於馬克•休茲2003年暢銷專輯《故事和歌曲》(Stories & Songs)裡收錄的一首同名歌曲〈來自戰場的信〉的歌詞。

〈來自戰場的信〉這首歌在馬克•休茲的渾厚又傷感嗓音下,詮釋地盡善盡美。它曾於2004年被美軍採用為「Be Sefe-Make It Home」活動的主題曲,更是全軍電台點播排行榜的冠軍。

這首歌曲是由馬克•休茲與著名鄉村歌曲女作家辛蒂•摩根(Cindy Morgan)聯手譜寫,因當時美國正對伊拉克發動戰爭,許多年輕男子都被派往海外的戰場,也難以避免有傷亡,造成不少家庭的破滅與哀痛。

歌詞中,年輕男子詹姆斯被派往戰地後,他的母親收到兒子從戰地寄來的家信,寫著自己經常想起父親和過去的生活,為了維護生存的尊嚴和權利,他來到戰地,最後更表示自己是為了母親而戰。母親讀完信後,感慨萬分地回信,希望兒子珍重,平安歸來。在書信的魚雁往返之後,母親收到從戰地寄來的最後一封信,這次寄信人不是兒子,而是與兒子一樣的參戰軍人。信中說,當他孤立穿梭在槍林彈雨中時,有位人英勇跑回來救他,最後卻不幸被敵軍俘虜了,而那位英勇軍人就是您的兒子。他之所以寫這封信,就是因為他答應過救命恩人的要求,寫一封信給他的母親。從這封信後,不再有從戰地寄來的信了。

儘管萬分的悲傷,這個母親仍堅信兒子還活著,每天為他祈禱,不斷地寫信給兒子,請他一定要平安回家。兩年後,一個落葉凋零的秋天,有輛汽車駛進她家門口,她心裡不由地猜想是不是美軍前來通知兒子死亡的噩耗。當車門打開,一位穿著軍服的英挺軍官下車,這不就是她整日思念的兒子嗎?兒子告訴母親,我遵照您每封信的吩咐,終於平安回家了。他衝向母親的懷抱,緊緊地抱著,被他丟在一旁的行囊裡,裝滿母親這些年來寫給他的每一封信。

小說的開場白是兒子的一段簡短告別信,結尾處寫下:

我不是在道別,而是在給個承諾。

I’m not writing to say good-bye. I’m writing to make a promise.

他果然遵守諾言,平安歸家。

馬克•休茲除了是位歌手之外,也是一位牧師。從小失去父母的他,在兩歲時被善心人士收養,給予無微不至的照顧。長大後,他曾是位運動健將,卻始終鍾情於音樂。自勘薩斯州立大學取得市場行銷學位後,他本想一圓音樂夢,卻因對宗教的熱忱,陰錯陽差成為一位青年牧師,在一所基督教長老會擔任團契領導人。因這份工作給予他許多靈感,使得他漸漸將身邊周遭的人的故事譜成歌曲,在聚會中演唱,不著痕跡地宣傳神恩,自己能寫能唱的音樂才能也逐漸遠播,推出一張張的流行福音音樂專輯。

我也在Youtube上找到馬克•休茲自彈自唱這首深刻著墨母子間動人親情的歌曲〈來自戰場的信〉:

http://www.youtube.com/watch?v=zKu1Cwq1DiM

〈來自戰場的信〉的中、英文歌詞(收錄自銀行網站 西洋音樂):

She walked to the mailbox on that bright summer’s day

她在那個明亮的夏日走向信箱

Found a letter from her son in a war far away

發現她在一處遙遠戰場的兒子寫來的一封信

He spoke of the weather and good friends that he’d mad

他談起天氣和他結識的好友們

Said I’d been thinking ‘bout dad and the life that he had

說,我時常想起爹和他曾經有過的生活

That’s why I’m here today, and at the end he said

那就是為何我今天會在這裡,而在最後他說

You are what I’m fighting for

你就是讓我奮力怔戰的理由

It was the first of the letters from war

那是來自戰場的信件中的第一封

She started writing

她開始寫信

You’re good and you’re brave

你是個好孩子,你很勇敢

What a father that you’ll be someday

有一天你會成為一個了不起的父親

Make it home, make it home

你一定要回來,平安回來

She wrote every night as she prayed

她每天晚上都一邊祈禱一邊寫信

Late in December, a day she’ll not forget

十二月末,一個她將不會忘記的日子

Oh her tears stained the paper with every word that she read

啊,隨著她讀到的每個字,她的淚水沾濕了信紙

It said, “I was up on a hill, I was out there alone”

信上說,「那時我在一個小丘上,那裡只有我自己一個

When the shots all rang out and bombs were exploding

當槍聲隆隆響起,砲彈四處爆炸

And that’s when I saw him, he came back for me

就在那時我看到了他,他回來救我

And thought he was captured, a man set me free

而儘管他被俘虜了,有一個人讓我得以逃生

And that man was your son, he asked me to write to you

而那個人就是您的兒子,他要我寫信給您

I told him I would, oh I swore”

我告訴他我一定會的,啊,我發誓」

It was the last of the letters from war

那是來自戰場的信件中的最後一封

And she prayed he was living

而她祈禱他還活著

Kept on believing

也始終相信著

And wrote every night just to say

並且每晚都寫信,只為了說

You are good, and you’re brave

你是個好孩子,你很勇敢

What a father that you’ll be someday

有一天你會成為一個了不起的父親

Make it home, make it home

你一定要回來,平安的回來

Still she kept writing each day

她仍然繼續每天都寫信

Then two years later, autumn leaves all around

然後兩年之後,當秋葉四處飄零

A car pulled in the driveway, and she fell to the ground

一輛車開進車道,而她跌坐在地上

And out stepped a captain where her boy used to stand

車中走出一個上尉軍官,不再是她昔日的那個小男孩

He said, “Mom, I’m following orders from all of your letters”

他說,「媽,我遵照著你所有信中的吩咐」

And I’ve come back home again”

而我終於再度回家了」

He ran in to hold her and dropped all his bags on the floor

他跑進門擁抱她,把她所有的袋子都放在地上

Holding all of her letters from war

那裡面裝著所有她在戰爭中寄去的信

Bring him home

帶他回家來

Bring him home

帶他回家來

Bring him home

帶他回家來

這本小說是美國基督教出版社Howard Books的2011年秋季主打小說。它原本是家小有名氣的獨立出版社,在三年前,就被西蒙•舒斯特集團併購,成為該集團經營基督教叢書的搖錢樹,出版有《標竿人生》作家華里克的《這一天,是為了你》(究竟)、感動全美的暢銷書《互換的人生》(木馬)等膾炙人口作品。雖被大集團出版社併購,它們不改其出版理念,仍以廣宣基督而經營,只不過書類拓得更寬,觸角延伸到小說。《來自戰場的信》就是這樣誕生的。

《來自戰場的信》是由當代福音歌手馬克•休茲與美國浪漫小說家又被稱是「基督小說界的尼可拉斯•史派克」Travis Thrasher 共同合作的小說。精彩的是,本小說結構是根據於馬克•休茲2003年暢銷專輯《故事和歌曲》(Stories & Songs)裡收錄的一首同名歌曲〈來自戰場的信〉的歌詞。

〈來自戰場的信〉這首歌在馬克•休茲的渾厚又傷感嗓音下,詮釋地盡善盡美。它曾於2004年被美軍採用為「Be Sefe-Make It Home」活動的主題曲,更是全軍電台點播排行榜的冠軍。

這首歌曲是由馬克•休茲與著名鄉村歌曲女作家辛蒂•摩根(Cindy Morgan)聯手譜寫,因當時美國正對伊拉克發動戰爭,許多年輕男子都被派往海外的戰場,也難以避免有傷亡,造成不少家庭的破滅與哀痛。

歌詞中,年輕男子詹姆斯被派往戰地後,他的母親收到兒子從戰地寄來的家信,寫著自己經常想起父親和過去的生活,為了維護生存的尊嚴和權利,他來到戰地,最後更表示自己是為了母親而戰。母親讀完信後,感慨萬分地回信,希望兒子珍重,平安歸來。在書信的魚雁往返之後,母親收到從戰地寄來的最後一封信,這次寄信人不是兒子,而是與兒子一樣的參戰軍人。信中說,當他孤立穿梭在槍林彈雨中時,有位人英勇跑回來救他,最後卻不幸被敵軍俘虜了,而那位英勇軍人就是您的兒子。他之所以寫這封信,就是因為他答應過救命恩人的要求,寫一封信給他的母親。從這封信後,不再有從戰地寄來的信了。

儘管萬分的悲傷,這個母親仍堅信兒子還活著,每天為他祈禱,不斷地寫信給兒子,請他一定要平安回家。兩年後,一個落葉凋零的秋天,有輛汽車駛進她家門口,她心裡不由地猜想是不是美軍前來通知兒子死亡的噩耗。當車門打開,一位穿著軍服的英挺軍官下車,這不就是她整日思念的兒子嗎?兒子告訴母親,我遵照您每封信的吩咐,終於平安回家了。他衝向母親的懷抱,緊緊地抱著,被他丟在一旁的行囊裡,裝滿母親這些年來寫給他的每一封信。

小說的開場白是兒子的一段簡短告別信,結尾處寫下:

我不是在道別,而是在給個承諾。

I’m not writing to say good-bye. I’m writing to make a promise.

他果然遵守諾言,平安歸家。

馬克•休茲除了是位歌手之外,也是一位牧師。從小失去父母的他,在兩歲時被善心人士收養,給予無微不至的照顧。長大後,他曾是位運動健將,卻始終鍾情於音樂。自勘薩斯州立大學取得市場行銷學位後,他本想一圓音樂夢,卻因對宗教的熱忱,陰錯陽差成為一位青年牧師,在一所基督教長老會擔任團契領導人。因這份工作給予他許多靈感,使得他漸漸將身邊周遭的人的故事譜成歌曲,在聚會中演唱,不著痕跡地宣傳神恩,自己能寫能唱的音樂才能也逐漸遠播,推出一張張的流行福音音樂專輯。

我也在Youtube上找到馬克•休茲自彈自唱這首深刻著墨母子間動人親情的歌曲〈來自戰場的信〉:

http://www.youtube.com/watch?v=zKu1Cwq1DiM

〈來自戰場的信〉的中、英文歌詞(收錄自銀行網站 西洋音樂):

She walked to the mailbox on that bright summer’s day

她在那個明亮的夏日走向信箱

Found a letter from her son in a war far away

發現她在一處遙遠戰場的兒子寫來的一封信

He spoke of the weather and good friends that he’d mad

他談起天氣和他結識的好友們

Said I’d been thinking ‘bout dad and the life that he had

說,我時常想起爹和他曾經有過的生活

That’s why I’m here today, and at the end he said

那就是為何我今天會在這裡,而在最後他說

You are what I’m fighting for

你就是讓我奮力怔戰的理由

It was the first of the letters from war

那是來自戰場的信件中的第一封

She started writing

她開始寫信

You’re good and you’re brave

你是個好孩子,你很勇敢

What a father that you’ll be someday

有一天你會成為一個了不起的父親

Make it home, make it home

你一定要回來,平安回來

She wrote every night as she prayed

她每天晚上都一邊祈禱一邊寫信

Late in December, a day she’ll not forget

十二月末,一個她將不會忘記的日子

Oh her tears stained the paper with every word that she read

啊,隨著她讀到的每個字,她的淚水沾濕了信紙

It said, “I was up on a hill, I was out there alone”

信上說,「那時我在一個小丘上,那裡只有我自己一個

When the shots all rang out and bombs were exploding

當槍聲隆隆響起,砲彈四處爆炸

And that’s when I saw him, he came back for me

就在那時我看到了他,他回來救我

And thought he was captured, a man set me free

而儘管他被俘虜了,有一個人讓我得以逃生

And that man was your son, he asked me to write to you

而那個人就是您的兒子,他要我寫信給您

I told him I would, oh I swore”

我告訴他我一定會的,啊,我發誓」

It was the last of the letters from war

那是來自戰場的信件中的最後一封

And she prayed he was living

而她祈禱他還活著

Kept on believing

也始終相信著

And wrote every night just to say

並且每晚都寫信,只為了說

You are good, and you’re brave

你是個好孩子,你很勇敢

What a father that you’ll be someday

有一天你會成為一個了不起的父親

Make it home, make it home

你一定要回來,平安的回來

Still she kept writing each day

她仍然繼續每天都寫信

Then two years later, autumn leaves all around

然後兩年之後,當秋葉四處飄零

A car pulled in the driveway, and she fell to the ground

一輛車開進車道,而她跌坐在地上

And out stepped a captain where her boy used to stand

車中走出一個上尉軍官,不再是她昔日的那個小男孩

He said, “Mom, I’m following orders from all of your letters”

他說,「媽,我遵照著你所有信中的吩咐」

And I’ve come back home again”

而我終於再度回家了」

He ran in to hold her and dropped all his bags on the floor

他跑進門擁抱她,把她所有的袋子都放在地上

Holding all of her letters from war

那裡面裝著所有她在戰爭中寄去的信

Bring him home

帶他回家來

Bring him home

帶他回家來

Bring him home

帶他回家來

2011年1月5日 星期三

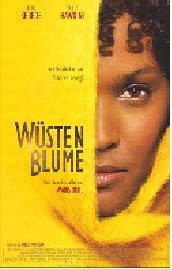

超級黑人名模華莉絲•迪里是活出堅毅又美麗的花朵:《沙漠之花》

我在亞馬遜書店無意間看到華莉絲•迪里多年前寫的傳記《沙漠之花》(Desert Dawn),也搜到有電影公司已於幾年前根據其傳記拍成電影,已在22個國家上映,深獲好評,但是台灣似乎一直沒有片商引進該片。一天,與一位從小看電影長大的出版友人在MSN上聊起她及她的電影。他,果然是熱愛電影之人,不僅知道這部電影,還記得它的電影海報,最後在他的熱心幫助下,找到電影播放連結,讓我周末在家觀看【沙漠之花】。電影拍得真實,我的情緒幾度很激動,而她的傳記,是用她自己的文字,寫得更扎人,讀來更刺痛。

從索馬利亞走到世界伸展舞台的超級黑人名模華莉絲•迪里(Waris Dirie),擁有一張美麗姣好面容,但她站在舞台上的燦爛笑容背後,刻有一段她洗不掉、忘不了的悲慘童年的刺青。

她曾公開說過,她不斷說服自己不要再想那段在索馬利雅遭受割體的不堪往事,但一看到世上還有其他女孩正在忍受與她過去一樣的痛苦時,由衷地想藉由自己的知名力量,引起全世界人對於尚存的割體舊俗文化的撻伐,挽救正在受苦或即將遭受不人道對待的女性。

她於2004年親撰的傳記《沙漠之花》中,悲傷回憶起出生於索馬里沙漠的她,四歲遭到父親的朋友的強暴;五歲被迫接受女性割禮,手術後有數月無法下床,一直到她現在成年後,她因不人道的割體無法感受到性愛歡愉;十二歲時,她的父親為了5頭駱駝竟將她嫁給一位六旬老翁。

當時正值似懂非懂男女之愛的她,想起同村的姊姊都被父母當作交易品,嫁給父叔輩的男人當老婆,生活悲悽不堪,這讓她害怕過同樣的生活。一個寂靜的深夜,她對著躺在床上睡覺的母親悄聲說:「我要逃走!」然後,她逃出家門,穿過沙漠,渾身被樹枝劃得傷痕累累,有好幾次差點淪為獅子口中的食物。

一路輾轉遠離家園後,她在親友幫助下打過許多零工,付出體力的勞苦,卻能篤定自己真的逃出那個可怕之家,心底更確認自己的生活是自主安全。一次偶然機會下,她到倫敦幫傭,卻有人發掘她的美,幫她拍了許多照片,訓練她成為伸展台的模特兒。當時十八歲的她,還不懂說英語。她想在時尚伸展台上力爭一席之地,除了必須克服語言障礙之外,更得比其他新進模特兒更努力,因為她是一位黑人。

《沙漠之花》是由她自己述說華莉絲•迪里的故事,字字含淚細數她如何從一位索馬利亞牧羊女搖身變成美國超級名模的不平凡人生,也將她曾遭受痛苦的私人隱私勇敢公諸於世,藉助破除一個已經殘害無數婦女的舊習俗。

華莉絲•迪里現在是超級名模,也是聯合國反割禮組織的發言人。《沙漠之花》一書出版後,不僅感動許多讀者,至今仍是美國暢銷傳記,更於2008年被改編成電影【沙漠之花】(Desert Flower)。全球已有22個國家已經上映這部電影,撼動無數觀眾。美國也將於今年全美上映,讓這位勇敢女生大膽說出的不幸及奮鬥故事,能夠鼓舞陷於時運不濟的悲傷人與救出蒙受割體痛苦的不幸人。

她的傳記之所以取名為「沙漠之花」?那是因為「華莉絲」這個名字在她的故鄉索馬利亞中意喻為「從沙漠開出的花朵」,而她的故事也如其名,堅毅又活出美麗。

電影【沙漠之花】榮獲西班牙聖沙巴士提安影展(San Sebastian International Film Festival)的觀眾票選最佳歐洲電影獎。其電影的精彩預告片,如下:

http://www.youtube.com/watch?v=nLsFybvh4Iw

從索馬利亞走到世界伸展舞台的超級黑人名模華莉絲•迪里(Waris Dirie),擁有一張美麗姣好面容,但她站在舞台上的燦爛笑容背後,刻有一段她洗不掉、忘不了的悲慘童年的刺青。

她曾公開說過,她不斷說服自己不要再想那段在索馬利雅遭受割體的不堪往事,但一看到世上還有其他女孩正在忍受與她過去一樣的痛苦時,由衷地想藉由自己的知名力量,引起全世界人對於尚存的割體舊俗文化的撻伐,挽救正在受苦或即將遭受不人道對待的女性。

她於2004年親撰的傳記《沙漠之花》中,悲傷回憶起出生於索馬里沙漠的她,四歲遭到父親的朋友的強暴;五歲被迫接受女性割禮,手術後有數月無法下床,一直到她現在成年後,她因不人道的割體無法感受到性愛歡愉;十二歲時,她的父親為了5頭駱駝竟將她嫁給一位六旬老翁。

當時正值似懂非懂男女之愛的她,想起同村的姊姊都被父母當作交易品,嫁給父叔輩的男人當老婆,生活悲悽不堪,這讓她害怕過同樣的生活。一個寂靜的深夜,她對著躺在床上睡覺的母親悄聲說:「我要逃走!」然後,她逃出家門,穿過沙漠,渾身被樹枝劃得傷痕累累,有好幾次差點淪為獅子口中的食物。

一路輾轉遠離家園後,她在親友幫助下打過許多零工,付出體力的勞苦,卻能篤定自己真的逃出那個可怕之家,心底更確認自己的生活是自主安全。一次偶然機會下,她到倫敦幫傭,卻有人發掘她的美,幫她拍了許多照片,訓練她成為伸展台的模特兒。當時十八歲的她,還不懂說英語。她想在時尚伸展台上力爭一席之地,除了必須克服語言障礙之外,更得比其他新進模特兒更努力,因為她是一位黑人。

《沙漠之花》是由她自己述說華莉絲•迪里的故事,字字含淚細數她如何從一位索馬利亞牧羊女搖身變成美國超級名模的不平凡人生,也將她曾遭受痛苦的私人隱私勇敢公諸於世,藉助破除一個已經殘害無數婦女的舊習俗。

華莉絲•迪里現在是超級名模,也是聯合國反割禮組織的發言人。《沙漠之花》一書出版後,不僅感動許多讀者,至今仍是美國暢銷傳記,更於2008年被改編成電影【沙漠之花】(Desert Flower)。全球已有22個國家已經上映這部電影,撼動無數觀眾。美國也將於今年全美上映,讓這位勇敢女生大膽說出的不幸及奮鬥故事,能夠鼓舞陷於時運不濟的悲傷人與救出蒙受割體痛苦的不幸人。

她的傳記之所以取名為「沙漠之花」?那是因為「華莉絲」這個名字在她的故鄉索馬利亞中意喻為「從沙漠開出的花朵」,而她的故事也如其名,堅毅又活出美麗。

電影【沙漠之花】榮獲西班牙聖沙巴士提安影展(San Sebastian International Film Festival)的觀眾票選最佳歐洲電影獎。其電影的精彩預告片,如下:

http://www.youtube.com/watch?v=nLsFybvh4Iw

|

| 這款就是出版友人記憶中的【沙漠之花】電影海報 |

2010年11月21日 星期日

已逝英國製作人柯林‧克拉克生前與性感女星瑪莉蓮夢露的一週生活:《我與瑪莉蓮夢露相處的一周時光》

下午讀了麥田出版的卡夫卡的《變形記》修訂版後,憶起9年前第一次旅遊捷克,第一次走進卡夫卡生前住在一間窄小壅塞的家,宛如《變形記》男主角葛雷戈住在龐大怪物的身體裡(世界),頭腦思緒卻被侷限於殼裡無法伸展(他的家)。

在卡夫卡之後,我的思緒突然有個插隊念頭:先讀昨晚收到的書稿──傳記文學《我與瑪莉蓮夢露相處的一周時光》(My Week with Marilyn)吧!這是一個什麼樣的邏輯聯想,老實說,我也搞不懂。

生於1932年10月9日倫敦的柯林‧克拉克(Colin MacArthur Clark)是位英國製作人暨編劇。有過三段婚姻,卻僅與第三任太太生下一子。他於2002年12月17日病逝於倫敦,走完70年的人生。他生前參與多部電影的製作,是位頗有名氣的電影人。想當年他之所以會踏進電影之路,應與1956年遇見一位大明星有關。

1956年,瑪莉蓮夢露逃離好萊塢式生活,飛到英國跟導演勞倫斯‧奧利佛一起合作電影【遊龍戲鳳】(The Prince and the Showgirl),該片改編泰倫斯‧瑞汀根(Terence Rattingan)的劇作《睡王子》(Sleeping Prince),是部描寫歐洲某小國的王子邂逅美麗女合唱團員的異國戀情,而兩個家世背景不同的戀人是否能夠克服一切廝守一生。

電影【遊龍戲鳳】開拍那年,柯林‧克拉克才23歲,剛從大學畢業準備找工作。由於他的父母與導演勞倫斯‧奧利佛、他的妻子也是名女星費雯麗是交往甚篤的好朋友,便將他交託給勞倫斯‧奧利佛,先到片場擔任製片助理。當時一股熱血的青年柯林‧克拉克就這樣走進了片場,也讓他意外目睹到當時到倫敦拍片的大明星瑪莉蓮夢露的迷人風采,整整與她相處一周。在這7天,他就像是瑪莉蓮夢露的私人保鑣,除了護送她到片場住家兩地外,也帶著喬裝的她走訪倫敦,讓她認識當時英國的美好生活。

就在電影【遊龍戲鳳】上映後40年,也是柯林‧克拉克筆下獲選「年度書籍」的日記文學發表多年後,才被人發現:他的獲獎日記裡竟然缺少了一週。歷經多日翻箱倒櫃尋找下,終於找到他刻意抽掉的那一週生活,也就是紀錄他與瑪莉蓮夢露的7天相處際遇。日後,這一週日記也被單獨出版成書--《我與瑪莉蓮夢露相處的一周時光》。書裡,真情紀錄許多瑪莉蓮夢露的生活習慣、下了片場想找人談話的情緒、與當時才新婚的丈夫Arthur Miller分隔兩地的思念等,也收錄多張當年瑪莉蓮夢露在倫敦拍片的珍貴黑白照片。

這篇遺珠的一週日記自從出版後,至今仍在書市廣為討論,熱度不退。英國導演西蒙‧柯蒂斯(Simon Curtis)也根據他的日記改編成同名電影,已於10月在英國倫敦開鏡拍攝。本片重金力邀蜜雪兒‧威廉斯(Michelle Williams,【斷臂山】、【隔離島】等片)飾演當年好萊塢偶像明星瑪莉蓮夢露、肯尼斯布萊納(Kenneth Branagh)飾演勞倫斯‧奧利佛、茱莉亞‧歐蒙(Julia Ormond)飾演女演員費雯麗、茱蒂‧丹契(Judi Dench)則扮演英國銀幕老牌女演員桑戴克西比(Dame Sybil Thorndike),而【哈利波特】的「妙麗」艾瑪華特森(Emma Watson)也會參與演出。該部電影預計於2011年上映。

在卡夫卡之後,我的思緒突然有個插隊念頭:先讀昨晚收到的書稿──傳記文學《我與瑪莉蓮夢露相處的一周時光》(My Week with Marilyn)吧!這是一個什麼樣的邏輯聯想,老實說,我也搞不懂。

生於1932年10月9日倫敦的柯林‧克拉克(Colin MacArthur Clark)是位英國製作人暨編劇。有過三段婚姻,卻僅與第三任太太生下一子。他於2002年12月17日病逝於倫敦,走完70年的人生。他生前參與多部電影的製作,是位頗有名氣的電影人。想當年他之所以會踏進電影之路,應與1956年遇見一位大明星有關。

1956年,瑪莉蓮夢露逃離好萊塢式生活,飛到英國跟導演勞倫斯‧奧利佛一起合作電影【遊龍戲鳳】(The Prince and the Showgirl),該片改編泰倫斯‧瑞汀根(Terence Rattingan)的劇作《睡王子》(Sleeping Prince),是部描寫歐洲某小國的王子邂逅美麗女合唱團員的異國戀情,而兩個家世背景不同的戀人是否能夠克服一切廝守一生。

|

| (1957年電影【遊龍戲鳳】的劇照) |

電影【遊龍戲鳳】開拍那年,柯林‧克拉克才23歲,剛從大學畢業準備找工作。由於他的父母與導演勞倫斯‧奧利佛、他的妻子也是名女星費雯麗是交往甚篤的好朋友,便將他交託給勞倫斯‧奧利佛,先到片場擔任製片助理。當時一股熱血的青年柯林‧克拉克就這樣走進了片場,也讓他意外目睹到當時到倫敦拍片的大明星瑪莉蓮夢露的迷人風采,整整與她相處一周。在這7天,他就像是瑪莉蓮夢露的私人保鑣,除了護送她到片場住家兩地外,也帶著喬裝的她走訪倫敦,讓她認識當時英國的美好生活。

就在電影【遊龍戲鳳】上映後40年,也是柯林‧克拉克筆下獲選「年度書籍」的日記文學發表多年後,才被人發現:他的獲獎日記裡竟然缺少了一週。歷經多日翻箱倒櫃尋找下,終於找到他刻意抽掉的那一週生活,也就是紀錄他與瑪莉蓮夢露的7天相處際遇。日後,這一週日記也被單獨出版成書--《我與瑪莉蓮夢露相處的一周時光》。書裡,真情紀錄許多瑪莉蓮夢露的生活習慣、下了片場想找人談話的情緒、與當時才新婚的丈夫Arthur Miller分隔兩地的思念等,也收錄多張當年瑪莉蓮夢露在倫敦拍片的珍貴黑白照片。

這篇遺珠的一週日記自從出版後,至今仍在書市廣為討論,熱度不退。英國導演西蒙‧柯蒂斯(Simon Curtis)也根據他的日記改編成同名電影,已於10月在英國倫敦開鏡拍攝。本片重金力邀蜜雪兒‧威廉斯(Michelle Williams,【斷臂山】、【隔離島】等片)飾演當年好萊塢偶像明星瑪莉蓮夢露、肯尼斯布萊納(Kenneth Branagh)飾演勞倫斯‧奧利佛、茱莉亞‧歐蒙(Julia Ormond)飾演女演員費雯麗、茱蒂‧丹契(Judi Dench)則扮演英國銀幕老牌女演員桑戴克西比(Dame Sybil Thorndike),而【哈利波特】的「妙麗」艾瑪華特森(Emma Watson)也會參與演出。該部電影預計於2011年上映。

|

| (蜜雪兒‧威廉斯在片中飾演瑪莉蓮夢露的照型曝光了!) 照片摘錄自IMDb http://www.imdb.com/title/tt1655420/ |

2010年11月7日 星期日

全天下有多少這樣的犀利人妻?:《22號人妻》

在法蘭克福書展前,我先拿到預計於2012年出版的現代喜劇小說《22號人妻》(Wife 22)的前面三章初稿。九月份,本小說作者Melanie Gideon的文學經紀人見我劈頭就說:「我愛死這本了!」偏偏我又對別人下註「愛死了」的橫批的書特別感興趣,於是回去也蒙著頭讀完手上拿到的百頁初稿。放下稿,我想在「愛死了」的橫批上多加三個字「超讚啦」。

《22號人妻》的故事圍繞在人妻艾莉絲的婚姻生活。她育有一子一女──15歲女兒Zoe、12歲兒子Peter。結婚十多年後,她正處於全天下人妻都曾遇到的婚姻生活,跟丈夫不時有爭吵、有冷戰、有猜疑,甚至糟糕到感情轉淡到像是一杯白開水,還是一杯冰冷的水,誰也不想碰、不想喝。

她是小學戲劇老師,生活規律,而她的丈夫威廉生活忙碌,下班後也時常窩在書房裡的電腦前。她一晚好奇,趁威廉洗澡時,偷偷打開他的電腦,赫然發現他跟年輕人一樣瘋玩臉書(Facebook),甚至已經有321位朋友。艾莉絲很不懂,為什麼大家(包括她丈夫)都喜歡將自己早餐吃什麼的私生活公開化,她一點也不喜歡。

一天在家閒來無事,艾莉絲上網google自己的名字,搜到結果寥寥可憐,不是提醒她是位中年人妻,就是找到一票與她同名的陌生人。她好想哭,心中莫名的中年危機感油然而生。就在她沮喪之刻,電腦傳來一個呼叫聲:「你有一封新郵件」。她順勢打開郵件,是一間她不認識的研究中心寄來,郵件主旨是「在21世紀的婚姻」(Marriage in the 21st Century)。這個研究中心希望艾莉絲成為他們的研究受訪者之一,並請她根據自己的婚姻現況誠實回答中心設計的問卷調查。艾莉絲大略看過問卷調查後,覺得很有趣,再想到丈夫威廉背著她偷玩臉書,更加深她也想要有個屬於自己的秘密園地,於是她用「22號人妻」的代號成為該調查中心的受訪者。

該調查中心有位代號「101號調查員」(researcher 101)幾乎每天跟她用郵件聯絡,除了遞送問卷調查給艾莉絲,也不時會針對問卷答案適度給予關心,讓艾莉絲毫無戒心地視「101號調查員」為傾吐對象,同時,她也每天偷偷到威廉的臉書上看他寫些什麼秘密。艾莉絲以為威廉不會察覺到,但事實上,威廉完全知道,甚至他臉書上的朋友群都是他的樁腳,大家該聊什麼及該說什麼,都在威廉的指揮下配合演出。

自從參加調查中心的受訪員後,艾莉絲與「101號調查員」幾乎無所不談,讓她生活突然變得很有生氣,有時除了聊婚姻,她也會告訴他自己渴望的夢想──成為一位劇作家。因艾莉絲年輕時,完成她的第一部舞台劇劇本,當時也在緬因州的藍色山丘劇院上映,但因票房不佳,加上慘遭劇評家的無情砲轟,讓她心灰意冷不再動筆寫劇本,於是劇作家的夢想就一直埋葬在她的心裡。

日久下來,艾莉絲與「101號調查員」聊得越多,她越發現自己停不止對他傾訴,甚至發現自己好像有點愛上他。直到一天,從未蒙面的「101號調查員」對她提出一個要求:我們見面吧。這個要求攪亂了艾莉絲的愛戀,也讓她陷入該不該背著威廉去見他的煩惱?

煩惱的艾莉絲找上閨中密友Nedra商量。Nedra是一位英國人,一位知名的專辦離婚訴訟的律師,也是一位育有16歲兒子的單親媽媽。起初,當她知道艾莉絲秘密參加什麼鬼婚姻調查時,就已經勸她快收手了,現在又聽到艾莉絲好像愛上「101號調查員」,並渴望跟他見面,氣得罵她瘋了。她不斷勸艾莉絲打消見面念頭,因為她身邊已經有個威廉這位世界上最好的情人和丈夫。

事實上,當「101號調查員」提出與艾莉絲見面的要求時,艾莉絲的丈夫也跟著焦慮起來,因為策劃這個研究調查的人就是他、躲在發郵件背後的「101號調查員」也是他。

當初威廉會興起這個研究調查的幌子,就是想瞭解他的老婆艾莉絲,想拯救他們岌岌可危的「冷」婚姻。連續幾個月下來,他從艾莉絲誠實的問卷回答中更瞭解她在想什麼、渴望有什麼、夢想著什麼,但當他發現艾莉絲似乎漸漸愛上虛擬男人「101號調查員」後,他整個人陷入兩難局面。他害怕艾莉絲的答案,也苦惱碰面或不碰面哪個才是正確決定。如果艾莉絲答應見面,最後出現的人是他,知道整齣戲都是他一手導演的詭計,艾莉絲可能會尷尬崩潰,選擇離開「欺騙她」的他;如果艾莉絲不答應碰面,那麼他永遠只能當「101號調查員」,一個跟艾莉絲過著甜蜜的紙上婚姻的陌生男子,那麼最後艾莉絲也可能以為自己精神外遇而選擇離開他。

見面?或不見面?正考驗著艾莉絲與威廉這對夫妻的智慧和決定,也將故事拉到最緊張的高潮。

《22號人妻》是今年法蘭克福書展上唯一一本天天被書展特刊報導的處女作小說。事實上,本小說作者Melanie Gideon已著有美國《紐約時報》的勵志成長暢銷書《The Slippery Year》,也曾寫過兩本青少年叢書,而預計2012年秋季出版的《22號人妻》是她跨刀到文學小說的處女作。

美國出版社Ballantine、英國出版社HarperColllins相繼競價標走《22號人妻》的美、英語版不久,已有電影製片公司高價買下本原著小說的電影改編版權,預計在2012年開拍,隔年全球上映。小說至今已賣出14國語文版權。

不少讀過《22號人妻》的完整故事大綱和前3章內容的編輯、英美書探、電視電影製作人都一致稱它是一部不可多得的現代喜劇小說,是繼《BJ單身日記》和《穿著PRADA的惡魔》之後,另一部最符合現代人生活問題的小說。在小說裡,你讀不到自憐自艾的深宮怨婦的憂傷,也讀不到暴力相向的夫妻爭吵,反倒說出了現代夫妻情侶,甚至於所有迷戀社群網站的朋友們,都太仰賴電腦網路來完成我們的每日生活,同時反映出:我們寧可將心事說給陌生人聽,也似乎不願告訴身邊最愛的人。

雖然手上拿到的書稿還沒完成,在我腦子裡已經跳出幾張飾演小說女主角艾莉絲的女星臉孔--蕾妮‧齊薇格(Renee Zellweger,【BJ單身日記】)、凱薩琳‧海格(Katherine Heigl,【刺客公敵】)......。

《22號人妻》的故事圍繞在人妻艾莉絲的婚姻生活。她育有一子一女──15歲女兒Zoe、12歲兒子Peter。結婚十多年後,她正處於全天下人妻都曾遇到的婚姻生活,跟丈夫不時有爭吵、有冷戰、有猜疑,甚至糟糕到感情轉淡到像是一杯白開水,還是一杯冰冷的水,誰也不想碰、不想喝。

她是小學戲劇老師,生活規律,而她的丈夫威廉生活忙碌,下班後也時常窩在書房裡的電腦前。她一晚好奇,趁威廉洗澡時,偷偷打開他的電腦,赫然發現他跟年輕人一樣瘋玩臉書(Facebook),甚至已經有321位朋友。艾莉絲很不懂,為什麼大家(包括她丈夫)都喜歡將自己早餐吃什麼的私生活公開化,她一點也不喜歡。

一天在家閒來無事,艾莉絲上網google自己的名字,搜到結果寥寥可憐,不是提醒她是位中年人妻,就是找到一票與她同名的陌生人。她好想哭,心中莫名的中年危機感油然而生。就在她沮喪之刻,電腦傳來一個呼叫聲:「你有一封新郵件」。她順勢打開郵件,是一間她不認識的研究中心寄來,郵件主旨是「在21世紀的婚姻」(Marriage in the 21st Century)。這個研究中心希望艾莉絲成為他們的研究受訪者之一,並請她根據自己的婚姻現況誠實回答中心設計的問卷調查。艾莉絲大略看過問卷調查後,覺得很有趣,再想到丈夫威廉背著她偷玩臉書,更加深她也想要有個屬於自己的秘密園地,於是她用「22號人妻」的代號成為該調查中心的受訪者。

該調查中心有位代號「101號調查員」(researcher 101)幾乎每天跟她用郵件聯絡,除了遞送問卷調查給艾莉絲,也不時會針對問卷答案適度給予關心,讓艾莉絲毫無戒心地視「101號調查員」為傾吐對象,同時,她也每天偷偷到威廉的臉書上看他寫些什麼秘密。艾莉絲以為威廉不會察覺到,但事實上,威廉完全知道,甚至他臉書上的朋友群都是他的樁腳,大家該聊什麼及該說什麼,都在威廉的指揮下配合演出。

自從參加調查中心的受訪員後,艾莉絲與「101號調查員」幾乎無所不談,讓她生活突然變得很有生氣,有時除了聊婚姻,她也會告訴他自己渴望的夢想──成為一位劇作家。因艾莉絲年輕時,完成她的第一部舞台劇劇本,當時也在緬因州的藍色山丘劇院上映,但因票房不佳,加上慘遭劇評家的無情砲轟,讓她心灰意冷不再動筆寫劇本,於是劇作家的夢想就一直埋葬在她的心裡。

日久下來,艾莉絲與「101號調查員」聊得越多,她越發現自己停不止對他傾訴,甚至發現自己好像有點愛上他。直到一天,從未蒙面的「101號調查員」對她提出一個要求:我們見面吧。這個要求攪亂了艾莉絲的愛戀,也讓她陷入該不該背著威廉去見他的煩惱?

煩惱的艾莉絲找上閨中密友Nedra商量。Nedra是一位英國人,一位知名的專辦離婚訴訟的律師,也是一位育有16歲兒子的單親媽媽。起初,當她知道艾莉絲秘密參加什麼鬼婚姻調查時,就已經勸她快收手了,現在又聽到艾莉絲好像愛上「101號調查員」,並渴望跟他見面,氣得罵她瘋了。她不斷勸艾莉絲打消見面念頭,因為她身邊已經有個威廉這位世界上最好的情人和丈夫。

事實上,當「101號調查員」提出與艾莉絲見面的要求時,艾莉絲的丈夫也跟著焦慮起來,因為策劃這個研究調查的人就是他、躲在發郵件背後的「101號調查員」也是他。

當初威廉會興起這個研究調查的幌子,就是想瞭解他的老婆艾莉絲,想拯救他們岌岌可危的「冷」婚姻。連續幾個月下來,他從艾莉絲誠實的問卷回答中更瞭解她在想什麼、渴望有什麼、夢想著什麼,但當他發現艾莉絲似乎漸漸愛上虛擬男人「101號調查員」後,他整個人陷入兩難局面。他害怕艾莉絲的答案,也苦惱碰面或不碰面哪個才是正確決定。如果艾莉絲答應見面,最後出現的人是他,知道整齣戲都是他一手導演的詭計,艾莉絲可能會尷尬崩潰,選擇離開「欺騙她」的他;如果艾莉絲不答應碰面,那麼他永遠只能當「101號調查員」,一個跟艾莉絲過著甜蜜的紙上婚姻的陌生男子,那麼最後艾莉絲也可能以為自己精神外遇而選擇離開他。

見面?或不見面?正考驗著艾莉絲與威廉這對夫妻的智慧和決定,也將故事拉到最緊張的高潮。

《22號人妻》是今年法蘭克福書展上唯一一本天天被書展特刊報導的處女作小說。事實上,本小說作者Melanie Gideon已著有美國《紐約時報》的勵志成長暢銷書《The Slippery Year》,也曾寫過兩本青少年叢書,而預計2012年秋季出版的《22號人妻》是她跨刀到文學小說的處女作。

美國出版社Ballantine、英國出版社HarperColllins相繼競價標走《22號人妻》的美、英語版不久,已有電影製片公司高價買下本原著小說的電影改編版權,預計在2012年開拍,隔年全球上映。小說至今已賣出14國語文版權。

不少讀過《22號人妻》的完整故事大綱和前3章內容的編輯、英美書探、電視電影製作人都一致稱它是一部不可多得的現代喜劇小說,是繼《BJ單身日記》和《穿著PRADA的惡魔》之後,另一部最符合現代人生活問題的小說。在小說裡,你讀不到自憐自艾的深宮怨婦的憂傷,也讀不到暴力相向的夫妻爭吵,反倒說出了現代夫妻情侶,甚至於所有迷戀社群網站的朋友們,都太仰賴電腦網路來完成我們的每日生活,同時反映出:我們寧可將心事說給陌生人聽,也似乎不願告訴身邊最愛的人。

雖然手上拿到的書稿還沒完成,在我腦子裡已經跳出幾張飾演小說女主角艾莉絲的女星臉孔--蕾妮‧齊薇格(Renee Zellweger,【BJ單身日記】)、凱薩琳‧海格(Katherine Heigl,【刺客公敵】)......。

訂閱:

文章 (Atom)